|

|

文 | 明清家具研習(xí)社

給皇上剃頭時(shí),

用右手持刀挨著皇上的頭皮,

不能用左手按皇上的任何部位;

只能順刮,不能逆剃;

須屏住呼吸,不能向皇上頭上噴穢氣。

這種單膀工作,

左臂自然下垂的工作姿態(tài),

是只有在朝廷的清規(guī)戒律下,

才能練就的特別手藝。

在中國(guó)漫長(zhǎng)的歷史過程中,漢族人受“身體發(fā)膚,受之父母,不敢毀傷,孝之至也”(《孝經(jīng)》)思想的影響,小孩生下來,頭發(fā)任其自然生長(zhǎng)。到了該上學(xué)讀書的年齡,把頭發(fā)因勢(shì)理順,挽結(jié)成髻,叫做“束發(fā)受書”。除非出家當(dāng)和尚,削發(fā)為僧,頭發(fā)是不能剃的。

明代以前,我國(guó)漢族人民都是留全發(fā),不剪也不剃。頭發(fā)長(zhǎng)了,容易污穢、散亂,只是洗洗梳梳,頭頂上挽個(gè)髻子。

大禹治水,“三過家門而不入”,不得空閑去梳洗頭發(fā),急風(fēng)暴雨替他梳洗,留下“沭其雨,浴疾風(fēng)”(《莊子》)的美談。周公姬旦因政務(wù)繁忙,在他洗頭的時(shí)候,還不斷有人來拜見。他不得不一而再再而三地握起頭發(fā)去接見來人,傳下了“一沐三握發(fā)”的佳話。但是,這也說明留全發(fā)很不方便,梳洗起來是很費(fèi)時(shí)間的。

清初的剃發(fā)與清未的剪發(fā)

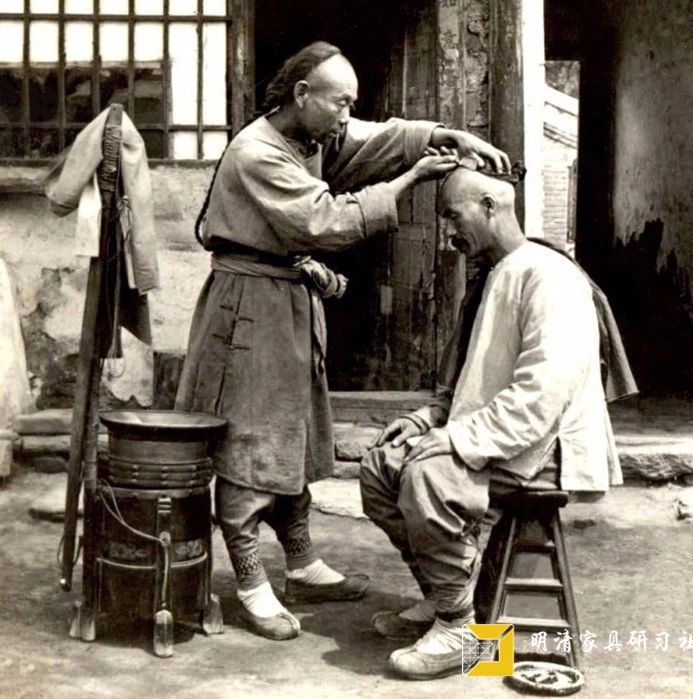

自1644年清朝取代明朝后,滿族統(tǒng)治者強(qiáng)令漢族遵循其俗,一律剃發(fā)留辮。順治二年(1645年)頒布“剃發(fā)令”,限男子剃去前半部頭發(fā),后半部編成垂辮。

實(shí)行“留頭不留發(fā),留發(fā)不留頭”的政策,并派剃頭兵在街頭執(zhí)行,還置一根仿廟宇前之方斗旗桿,上懸寫有剃發(fā)令的布帛,不從者當(dāng)場(chǎng)斬首,將首級(jí)系于旗桿上示眾。

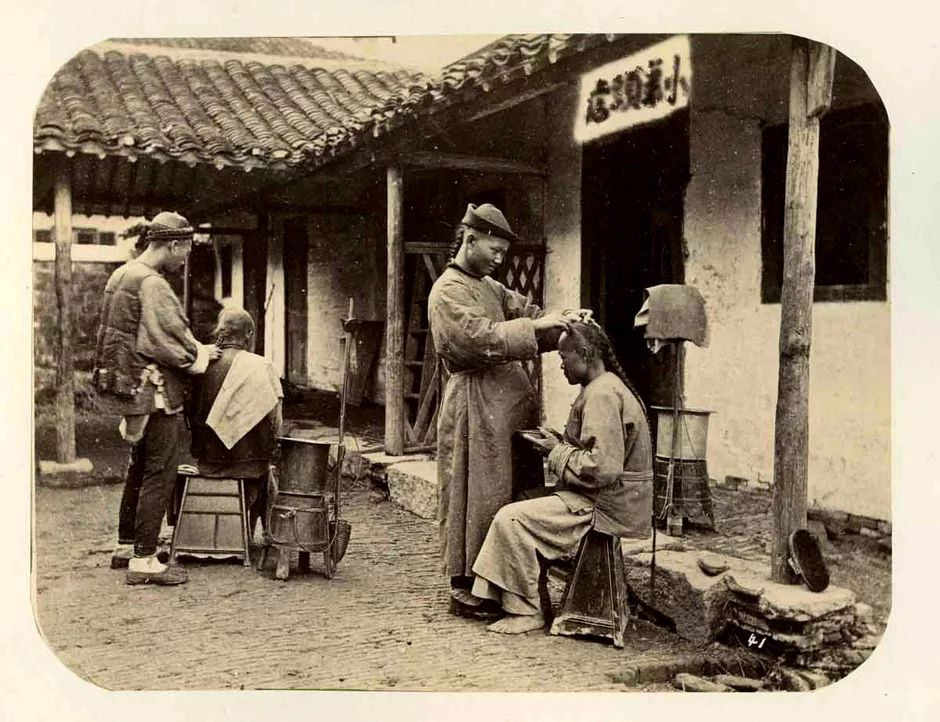

▲1860年男子在剃頭時(shí)的情形

滿洲人入關(guān)以后,就以剃頭不剃頭,作為歸順不歸順的界限。如果剃了頭,就表明你投降了,當(dāng)作順民來看待;如果不剃頭,表示不投降,當(dāng)作暴民來看待,那就格殺勿論。

這個(gè)命令是十分嚴(yán)厲的,清兵在一些地區(qū),遇到未剃頭的人,要么當(dāng)場(chǎng)剃頭,要么斬首示眾,這就更激起漢人的反對(duì)。歷史上有名的“揚(yáng)州十日、嘉定三屠”就記載了清朝統(tǒng)治者對(duì)敢于反抗剃頭的漢人的血腥大屠殺。

清廷為了推行剃頭政令,組織了專業(yè)剃發(fā)人員,發(fā)給剃頭擔(dān)子,到城鄉(xiāng)各地為人剃發(fā),不服從者即斬。

什么叫剃發(fā)留辮?

滿族的祖先女真諸族,自古以來,都是把腦袋周圍的頭發(fā)剃掉,前面剃得露出腦心,后面稍加剃修,然后把大腦覆蓋處的頭發(fā)編成辮子。

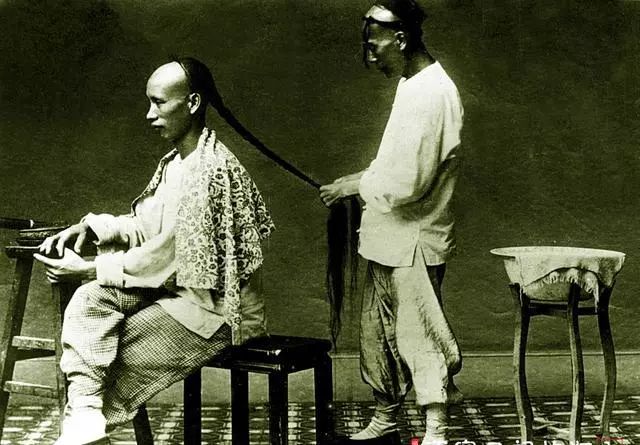

視頭發(fā)的長(zhǎng)短分為獨(dú)綹、三綹、五綹、七綹四種。每綹頭發(fā)中還要加黑色或彩色絲線、絲辮,以增光彩。有的發(fā)梢還加珠玉線墜,以示富貴和身份,這樣的發(fā)式隨著清王朝的強(qiáng)盛延續(xù)了二百多年。

到了晚清,在革新改良、引進(jìn)西方文化的同時(shí)再次受到?jīng)_擊。鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后,海禁大開,中西交流日益頻繁。外國(guó)人把腦袋后面拖著長(zhǎng)辮子的中國(guó)人叫做長(zhǎng)豬尾巴的人,辮子成了落后的標(biāo)志,留辮子被作為嘲笑鄙棄的對(duì)象。

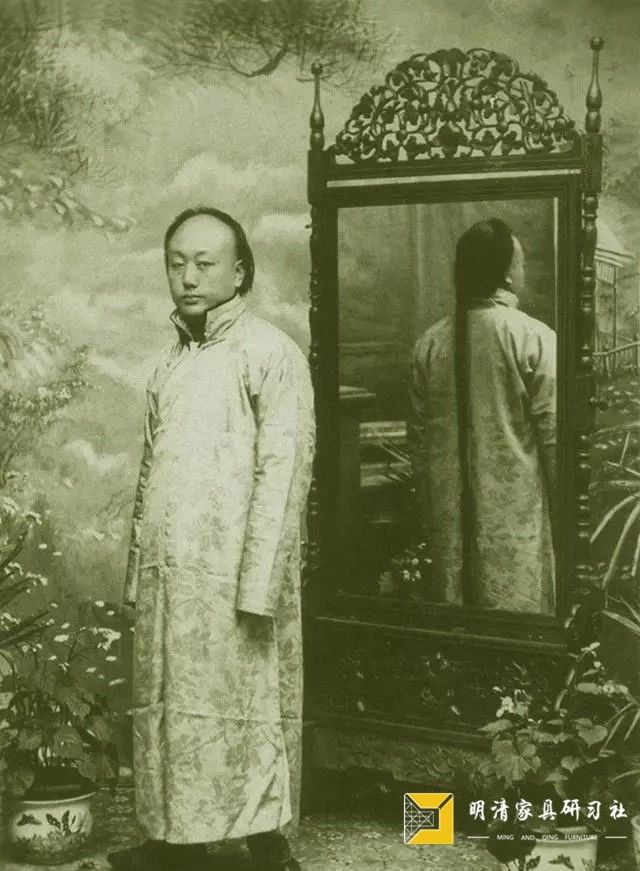

▲圖為剪辮留念的民國(guó)男子

在這種風(fēng)潮中,首當(dāng)其沖的是駐外使節(jié)和留學(xué)生,他們有的干脆把辮子剪下扔掉。有的剪下藏起來,制成假發(fā),回到國(guó)內(nèi)依舊帶上,以表示對(duì)清朝皇帝的忠貞,就像《阿Q正傳》中的假洋鬼子那類人物。

辛亥革命風(fēng)起云涌,革命黨人紛紛剪掉發(fā)辮,以示革新。

▲民國(guó)剪發(fā)令

就連遜清政府的官吏也剪去辮子,而遜帝溥儀的剪辮行為,著實(shí)給了遜清皇室不小的震動(dòng)。

《我的前半生》中記載:

“只因莊士敦譏笑說中國(guó)人的辮子是豬尾巴,我才把它剪掉了。從民國(guó)二年起,民國(guó)的內(nèi)務(wù)部就幾次給內(nèi)務(wù)府來函,請(qǐng)紫禁城里也剪掉它,語氣非常和婉,根本沒提到我的頭上以及大臣們的頭上。

內(nèi)務(wù)府用了不少理由去搪塞內(nèi)務(wù)部,甚至辮子可做為識(shí)別進(jìn)出宮門的標(biāo)志,也成了一條理由。這件事拖了好幾年,紫禁城內(nèi)依舊是辮子世界。

現(xiàn)在經(jīng)莊士敦一宣傳,我首先剪了辮子。我這一剪,幾天工夫千把條辮子全不見了,只有三位中國(guó)師傅和幾個(gè)內(nèi)務(wù)府大臣還保留著。因?yàn)槲壹艮p子,太妃們痛哭了幾場(chǎng),師傅們有好多天面色陰沉。”

▲溥儀發(fā)辮

遜帝溥儀在宮中剪去祖上留下的發(fā)辮,鬧出了不小的風(fēng)波。直到現(xiàn)在故宮還藏著這位末代皇帝當(dāng)年所剪下的發(fā)辮。自此,受西方思想的影響,中國(guó)人的發(fā)辮得以徹底的革命。

給皇帝剃頭

拖在男人腦后的那根長(zhǎng)辮子,歷經(jīng)數(shù)200多年終于被短發(fā)替代,這一變化也推動(dòng)了理發(fā)工具的變革。

先前,皇帝理發(fā)事宜要講究得多。從機(jī)構(gòu)、技術(shù),到理發(fā)用具,都是民間難以比擬的。清宮的敬事房下設(shè)按摩處,規(guī)模很大,有200來人。上管給皇上沭溶、剃頭、修腳,下管給一般太監(jiān)剃發(fā)。并且還要給太妃們按摩腰酸腿痛、筋骨不舒,太監(jiān)們扭了骨,傷了筋,也由按摩處來治療。

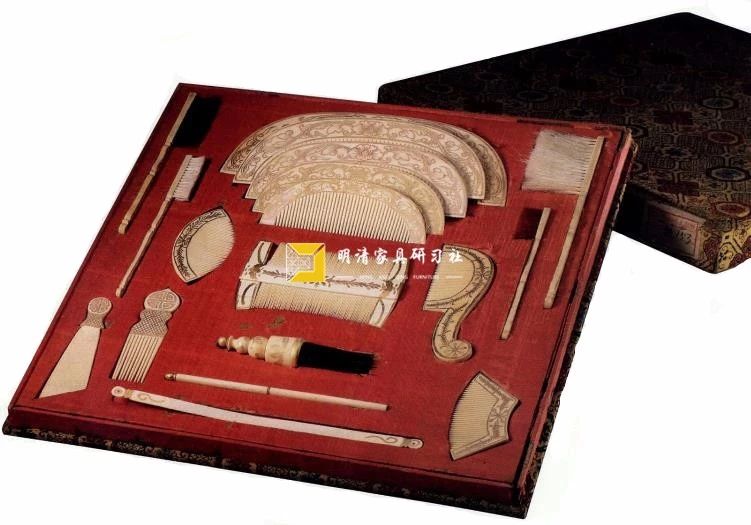

▲清晚期 象牙描金帶彩什錦梳具(清宮舊藏)

皇上剃頭有一定的日期,每月初一、十一、二十一,即每10天剃發(fā)一次。這些侍奉皇上的剃頭匠們,為保證手不發(fā)顫,眼不發(fā)花,春冬時(shí)節(jié)在自己的胳膊和手臂上練。

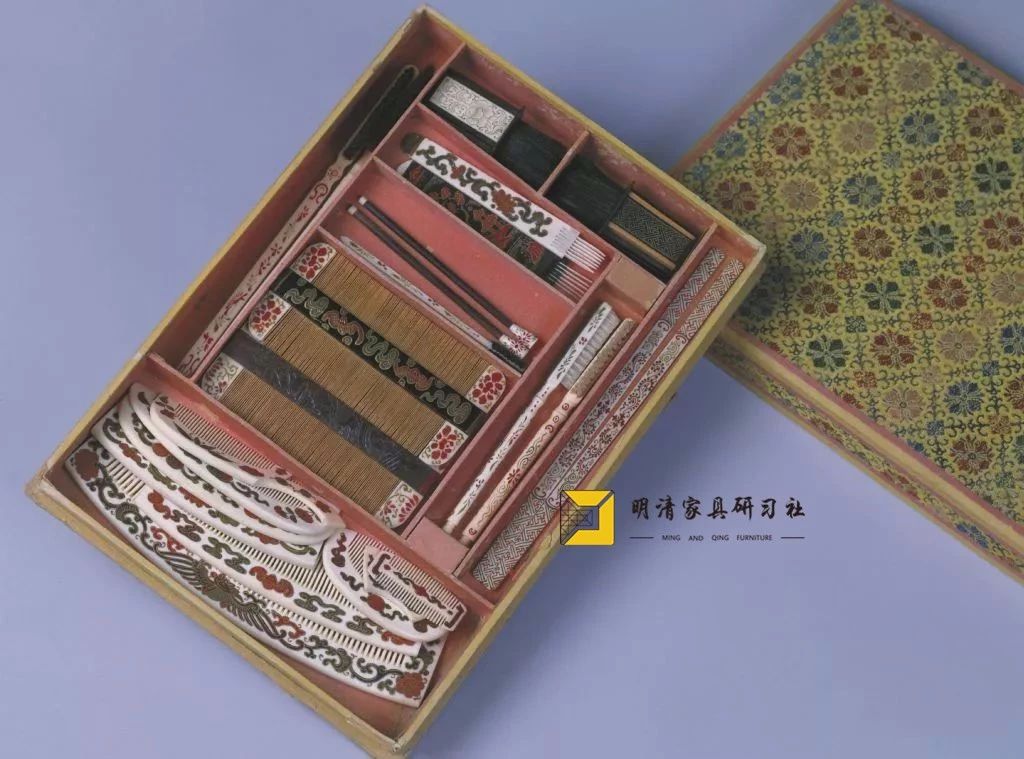

▲描金夔鳳象牙梳具

右手持刀,把左臂上的汗毛全部刮光,日久天長(zhǎng),左臂的皮膚顯得特別粗糙。夏秋時(shí)節(jié),就在冬瓜皮上練。剛一下來的冬瓜蛋子,渾身是毛,用左手一托,右手去剃,兩個(gè)手都不打顫,那真叫功夫。有時(shí)剃完一個(gè)冬瓜蛋子,滿臉流汗。

▲各種尺寸的象牙把刷剃頭刀

如此日積月累,練就了高超的技能:

給皇上剃頭時(shí),用右手持刀挨著皇上的頭皮,不能用左手按皇上的任何部位;只能順刮,不能逆剃;須屏住呼吸,不能向皇上頭上噴穢氣。這種單膀工作,左臂自然下垂的工作姿態(tài),刀下不流一滴血的剃頭方式,是在朝廷的清規(guī)戒律下練就的特別手藝。

皇帝用的理發(fā)工具,有玳瑁、黃楊木、棗木等不同質(zhì)地的梳篦。其中最典型的是什錦梳具,為18件、27件不等。梳具中有牙刀、牙鑷、牙針、圓刷、描眉筆、分頭針等什件。

牙刀是皇帝梳頭時(shí),用于蘸刨花水壓額前發(fā)的;

扁針用如分頭針;

牙針是在皇帝入寢前,將發(fā)辮盤于頭頂時(shí)固定;

牙鑷則是皇帝續(xù)假發(fā)時(shí)的用具;

小梳具是用來梳胡須的。

▲鑷子、刮痧板

皇帝用的什錦梳具,多以素色地描金花卉、夔鳳刻花卉或畫夔鳳團(tuán)壽字作裝飾,色彩素雅而不失華貴,用料考究。牙刀以描金鉤落的花邊,彎曲而下,圓刷上描繪的金花,又透出幾分西洋氣息。

▲清晚期 描金夔龍鳳象牙什錦梳具(清宮舊藏)

這與嘉慶,尤其是道光年間,大江南北興起的崇洋之風(fēng)當(dāng)有一定的聯(lián)系。當(dāng)年,宮中敬事房下屬的按摩處,就是憑借著這類什錦梳具,將端坐在寶座上的萬歲爺,裝扮得莊重得體、容光煥發(fā)的。

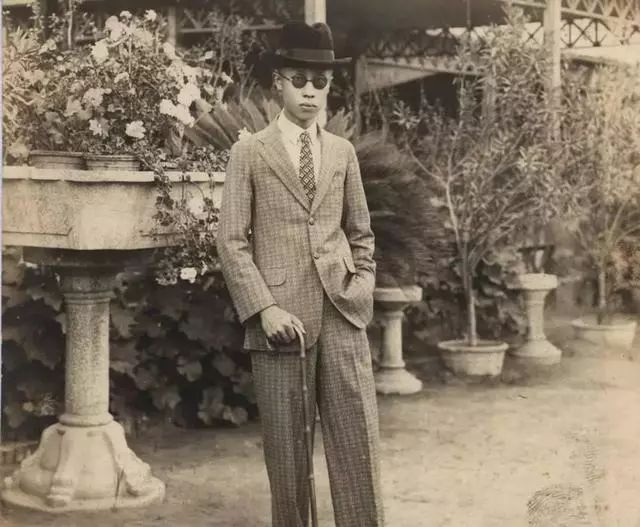

發(fā)式革新后,短發(fā)成為時(shí)尚,新式剃頭工具也現(xiàn)身宮中。故宮博物院現(xiàn)藏有一套新式理發(fā)工具,是辛亥革命后溥儀小朝廷的遺存,共有大小工具26件。

▲理發(fā)工具盒

盒內(nèi)分為三層,裝有各種剃頭用具,有以骨質(zhì)為把柄的大刮刀、小刮刀、剪子、磨刀石、小銼、毛刷、粉盒、耳挖勺、眉筆、頭油,還有犀牛角團(tuán)壽字如意花蔓紋的刮痧板。

▲檀香油瓶

每一件都是那樣精致小巧。為了適應(yīng)短發(fā)的需要,這套發(fā)具明顯的少了大、中型號(hào)的梳子,僅有小梳子。以前皇帝用大小不同的梳子是為了梳通長(zhǎng)發(fā),變成短發(fā)后,使用小梳子就足夠了。

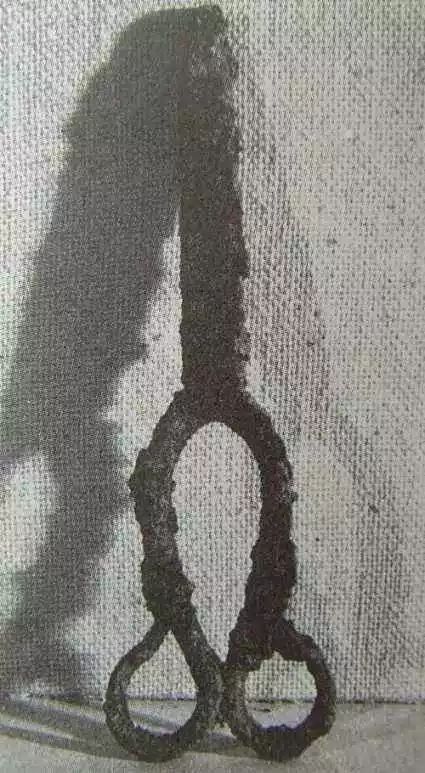

▲剪子和梳子(剃頭必備工具)

▲木把磨刀皮板

為了剃好短發(fā),大小刮刀及磨刀石容于理發(fā)盒內(nèi),這是皇家用整套梳裝具的一大變化,由此也折射出清代的剃發(fā)風(fēng)波與中國(guó)人的發(fā)式走向現(xiàn)代的歷程。

從剃發(fā)工具看朝代變遷,一篇短文記往日時(shí)尚,拾起那些細(xì)微末節(jié)同你共享,希望能引起你的注意和思考,周末愉快!

- END -

家具 / 歷史 / 文化 / 文博

▼

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)說明出處