|

設(shè)為首頁(yè) | 郵箱登錄 | 加入收藏 |

|

設(shè)為首頁(yè) | 郵箱登錄 | 加入收藏 |

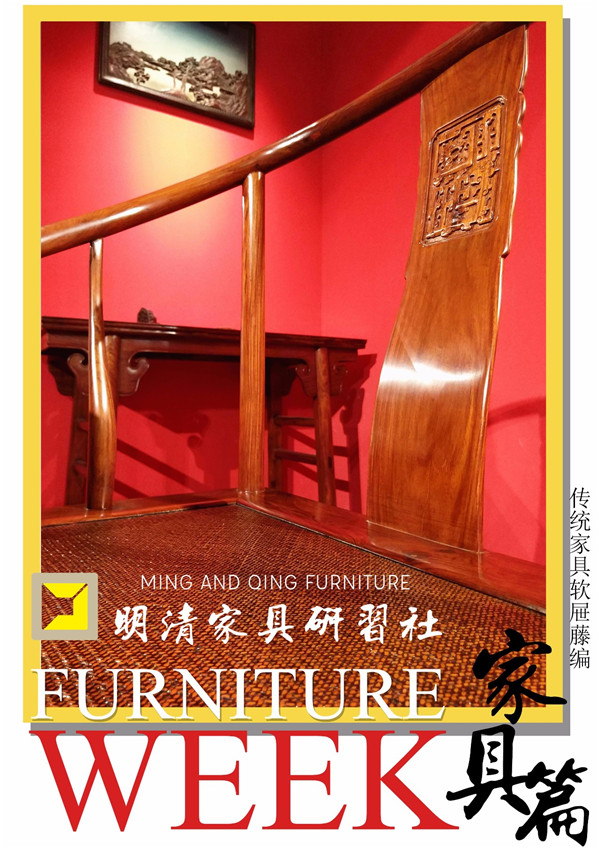

一雕一刻間的惟妙惟肖,一榫一卯間的嚴(yán)絲合縫,一絲一毫間的精致巧妙,古典家具留給我們很多經(jīng)典的藝術(shù)。

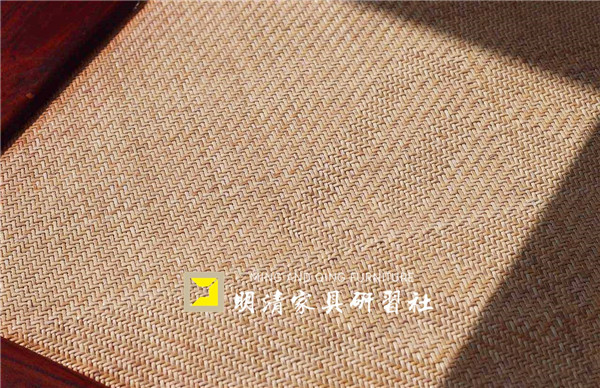

精細(xì)的打磨和流暢的線(xiàn)條展現(xiàn)出古典家具的意蘊(yùn),最畫(huà)龍點(diǎn)睛之筆莫過(guò)于椅面的藤編工藝,縱橫交織的軟屜和整個(gè)家具的結(jié)合相得益彰。

— 軟屜與硬屜 —

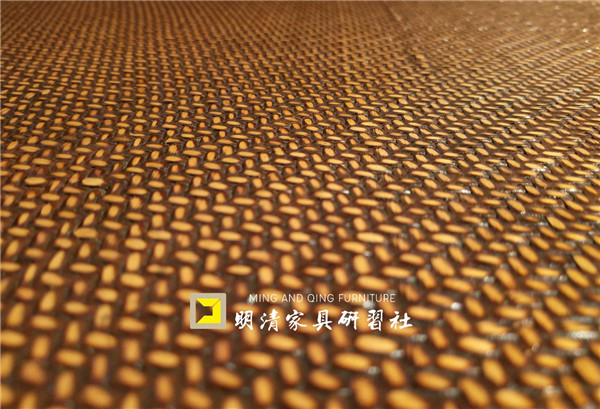

明清時(shí)期的家具,如黃花梨、紫檀、雞翅木的榻面、椅凳面常以藤篾編織,稱(chēng)“軟屜”。

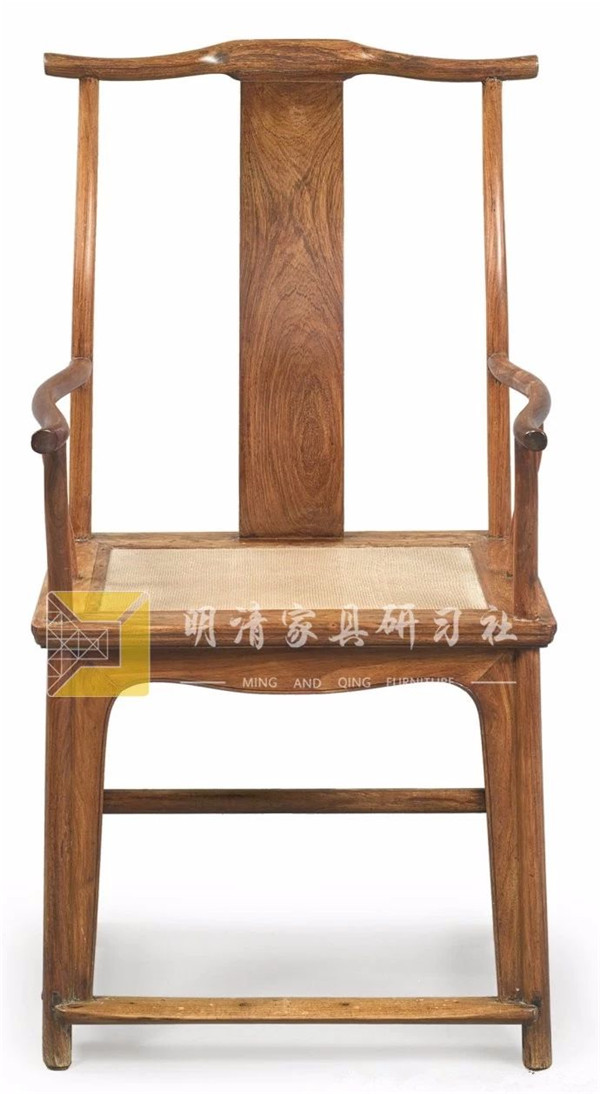

傳世硬木家具中的凳、椅、床、榻,有軟屜與硬屜之分。

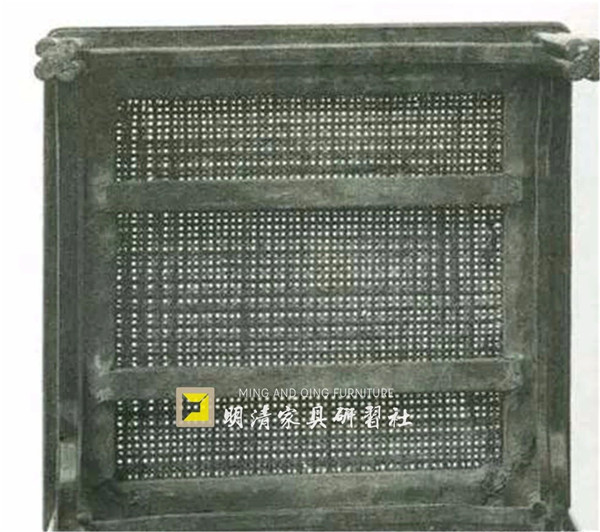

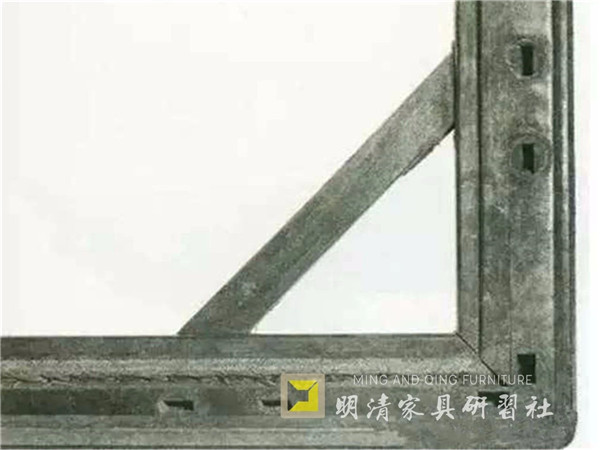

軟屜,指邊框打?qū)涎郏米亍⑻佟⒔z線(xiàn)等編織成的屜,軟屜四周用木條壓邊,釘竹釘或木釘固定。有的軟屜邊框底面還開(kāi)槽,透眼打在槽內(nèi)。軟屜編成后,槽口用木條填蓋。

軟屜一方面可緩解木材的冰冷,剛?cè)岵?jì),強(qiáng)化使用舒適感;另一方面可營(yíng)造溫馨素雅的生活氛圍,令人賞心悅目,突出裝飾效果。

▲明 黃花梨雕花靠背椅(陳夢(mèng)家舊藏)

▲明 黃花梨玫瑰椅 (陳夢(mèng)家舊藏)

軟屜是蘇州地區(qū)的主要造法,自明代一直延續(xù)到本世紀(jì)。當(dāng)?shù)仉m也造硬屜,但為數(shù)較少。近幾十年(約1950~1980前后),因細(xì)藤工日少,硬屜才取代了軟屜。

硬屜是蘇州以外地區(qū),主要是廣州地區(qū)的造法,所見(jiàn)家具,不論時(shí)代早晚,除床榻有軟屜者外,其他品種,都用裝板法制成硬屜。徽州地區(qū)的明代椅具,也用硬屜。

自清晚期以來(lái),細(xì)藤工早成絕藝,致使軟屜無(wú)法復(fù)原。在不得已的情況下,北京家具店創(chuàng)造出一種用雜木板貼草席來(lái)代替軟屜的造法。

它工料兩省,可以獲利,外觀(guān)又潔凈悅?cè)耍式?jīng)北京修理的原為軟屜的凳、椅、床、榻,尤其是售往國(guó)外的,幾乎全部被改成這種貼草席面的板屜。

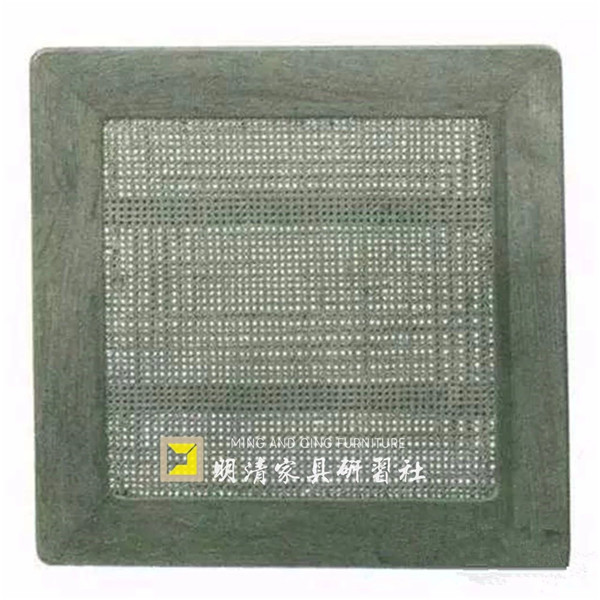

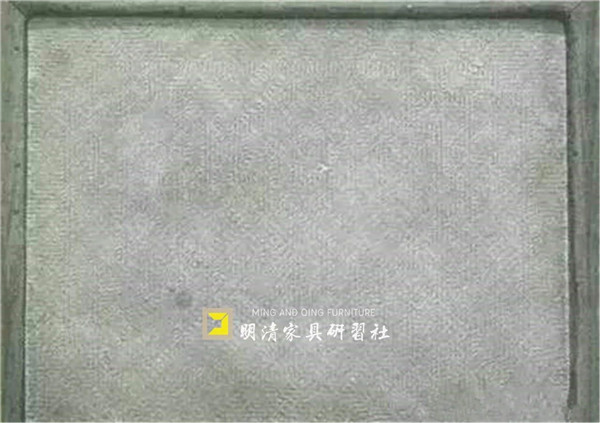

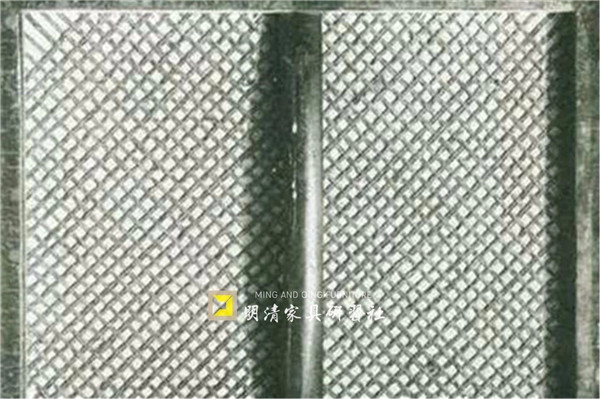

▲黃花梨劈料方凳軟屜正面(藤編有孔,粗而稀)

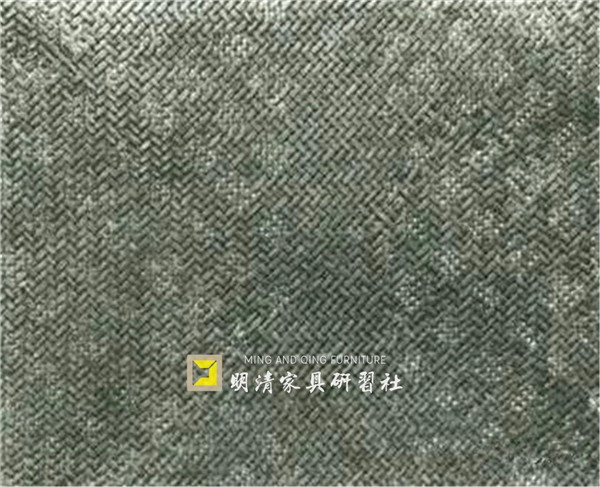

▲黃花梨劈料方凳軟屜背面(藤編有孔,粗而稀)

▲櫸木小燈掛椅軟屜正面(藤編不留孔,較細(xì))

— 藤編的歷史 —

藤編工藝與古典家具淵源已久。唐朝時(shí)期政治經(jīng)濟(jì)文化得到繁榮發(fā)展,藤編技藝有所發(fā)展人們已久將藤編和古典家具結(jié)合。宋朝時(shí)期,中國(guó)古典家具使用藤席作為床、榻、椅的軟屜已較為普遍。

▲明 黃花梨春凳,原裝藤席已壞

至明清,藤編工藝非常成熟,材料獲得也極其便利,形成了專(zhuān)門(mén)的手工業(yè)生產(chǎn)行業(yè),古典家具中運(yùn)用藤編更為廣泛,明清家具中藤編的軟屜在工藝上精細(xì)無(wú)比,如絲如織,令今人嘆為觀(guān)止,拍案叫絕。

中國(guó)千年的家具史從未舍棄對(duì)藤屜的喜愛(ài)。唯獨(dú)到了清朝,滿(mǎn)人入主中原,游牧民族的文化與生活習(xí)慣,使中國(guó)傳統(tǒng)家具由簡(jiǎn)潔、典雅以人為本的風(fēng)格,逐步轉(zhuǎn)化成繁縟、厚重、重裝飾的局面。

▲經(jīng)過(guò)改裝的黃花梨圈椅(上海博物館)席面

家具中的藤編工藝也在這一風(fēng)格的變化中逐漸消失,至清晚期只剩下席面下托板的壓席硬屜,藤面的透氣性和舒適性從此蕩然無(wú)存。在西方舶來(lái)品席夢(mèng)思、沙發(fā)的進(jìn)攻下,更是節(jié)節(jié)敗退,幾乎要退出歷史舞臺(tái)。

▲紫檀方凳軟屜藤編拆去后背面的情況

20世紀(jì)80年代王世襄先生的《明式家具珍賞》一書(shū)喚起了國(guó)人對(duì)民族家具文化的覺(jué)醒,也掀起了覓舊制新的中國(guó)古典家具熱,然而至關(guān)重要的藤編工藝卻沒(méi)有重返江湖。

舊家具上拆下的殘破藤席成了古玩市場(chǎng)昂貴的寵兒,人們從殘缺不全的斷藤爛線(xiàn)中尋找著昔日的編織文化,昔日工匠指尖的韻律。

— 軟屜的編制 —

編藤原理很簡(jiǎn)單,但實(shí)際操作起來(lái)卻相當(dāng)費(fèi)工費(fèi)時(shí)。所以藤編工藝特別考驗(yàn)匠人的耐心。

藤條是固定在家具坐臥部件邊框上的,因此邊框就成了天然的縱橫坐標(biāo)尺。編藤師傅首先要根據(jù)這個(gè)坐標(biāo)計(jì)算所需藤條的長(zhǎng)度、數(shù)目。

編織中,穿插的動(dòng)作也被稱(chēng)為“壓”和“挑”。一般情況下,2.5毫米寬的藤條,每根經(jīng)線(xiàn)“壓”3根緯線(xiàn),藤條寬度越寬,“壓”的數(shù)量越少。

以羅漢床為例,鋪?zhàn)乩K的時(shí)間則為5天,編織時(shí)間至少要半個(gè)月才能完成,這還不是一個(gè)人干的活,而是兩個(gè)人一起對(duì)頭編織。

對(duì)頭編織時(shí),最容易出現(xiàn)的問(wèn)題是接頭處是否“鼓包”。如果“鼓包”需拆開(kāi)重新再來(lái)。

編席的過(guò)程需要有超強(qiáng)的耐心和細(xì)心,因?yàn)槊恳粔K席面都不能出現(xiàn)松動(dòng)或縫隙,每插進(jìn)去一根藤條就要做到嚴(yán)絲合縫。為使藤條咬合緊密,可以用噴少許清水的方式濕潤(rùn)即將編織的局部,并在穿好經(jīng)線(xiàn)后用工具橫向打壓緊實(shí)。

好眼力和心手合一的協(xié)調(diào)能力是提高工作效率的關(guān)鍵。柔韌、精細(xì)的藤條,通過(guò)編藤師傅的巧手穿梭于密布的緯線(xiàn)之中,壓三根、挑三根,再壓三根、再挑三根……

以每根經(jīng)線(xiàn)穿插240次計(jì)算,800根經(jīng)線(xiàn)竟然需手動(dòng)穿插19.2萬(wàn)次!完成如此大的工程量,快速、準(zhǔn)確地重復(fù)而不出差錯(cuò),確實(shí)非一般人能做。

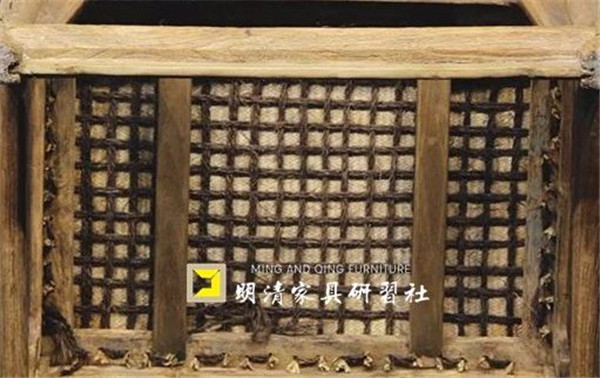

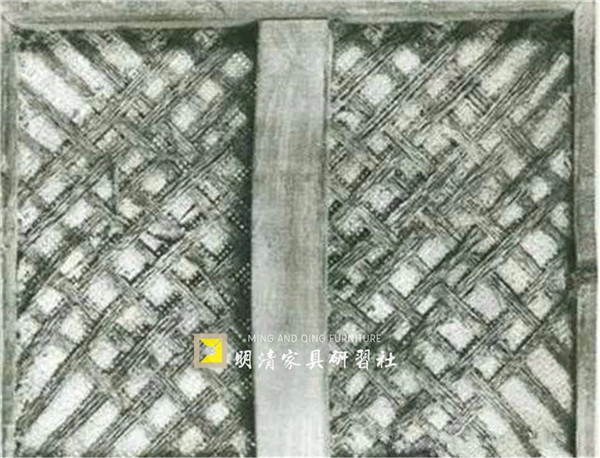

藤席雖然柔韌、結(jié)實(shí),但不足1/10毫米的厚度看起來(lái)還是單薄,因此椅子、羅漢床、架子床的席面常常配以彈性和韌性更好的網(wǎng)狀棕床墊。

這種棕床墊以棕櫚纖維為材料,擰成一股股直徑近1厘米的棕繩,菱形或方形交織,固定在床的邊框上。這道工序往往先于藤席編織完成。

所有編織工序完成后,需要將藤席表面的一些毛刺用噴火槍等工具清理掉才能組裝、交貨,而不致刺傷皮膚。這些又增加了藤席編織的工程量。

按照這個(gè)流程完成一面1.8米×2米尺寸的藤席,即使是熟練的師傅,也需要兩周以上時(shí)間。

編藤師傅只有剪刀、錘子、鋼條等極其簡(jiǎn)單的工具,卻用超凡的耐心編織出了錦繡般美麗的藤席,他們的技藝無(wú)不令人稱(chēng)嘆。

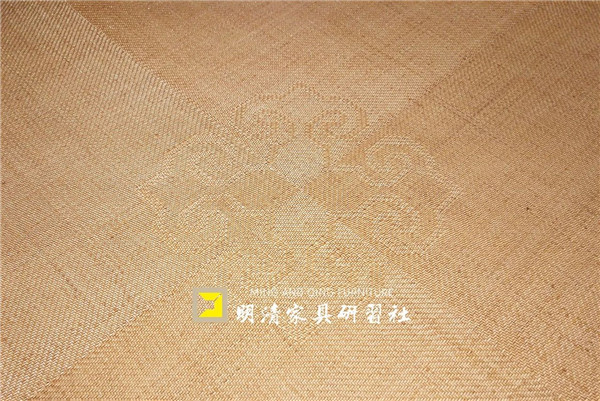

藤面具體可分為直編和對(duì)角編兩種編法,編制時(shí)需要保證每一根藤都要筆直,并且藤與藤之間的間隙都分布均勻,這樣編制出來(lái)的藤面就又細(xì)又密,紋理豐富多變,有著水波樣的暗紋,精品的藤編軟屜質(zhì)地堪比錦緞,美觀(guān)不亞刺繡。

在自動(dòng)化工業(yè)機(jī)械如此先進(jìn)的今天,像藤席編織這樣的工藝依然需要全程手工完成。手工藝者嫻熟精巧的技藝落于薄薄的藤席之上,留下的卻是傳統(tǒng)文化的魅力。

軟屜家具若無(wú)人為傷害,可使用100—200年。即使壞了,或修補(bǔ),或重新編織都可。冬季干燥的北方,在軟屜背面刷些淡鹽水,增加藤絲的濕度及韌性,則能延長(zhǎng)使用壽命。

— 軟屜藤編舒服嗎 —

古典家具的羅漢床,圈椅、官帽椅等坐臥用具常以柔韌的藤編軟席取代拼板,藤編不僅松軟舒適,還非常透氣,大大提升家具的舒適性。

藤編工藝是人們生活水平提高的一種需求,它的實(shí)用性占了主導(dǎo)地位但歷史演化而來(lái)的工藝性決定了它獨(dú)具特色的裝飾性,一件完美的古典家具加上藤編工藝的點(diǎn)綴,整體藝術(shù)氣質(zhì)得到提升。

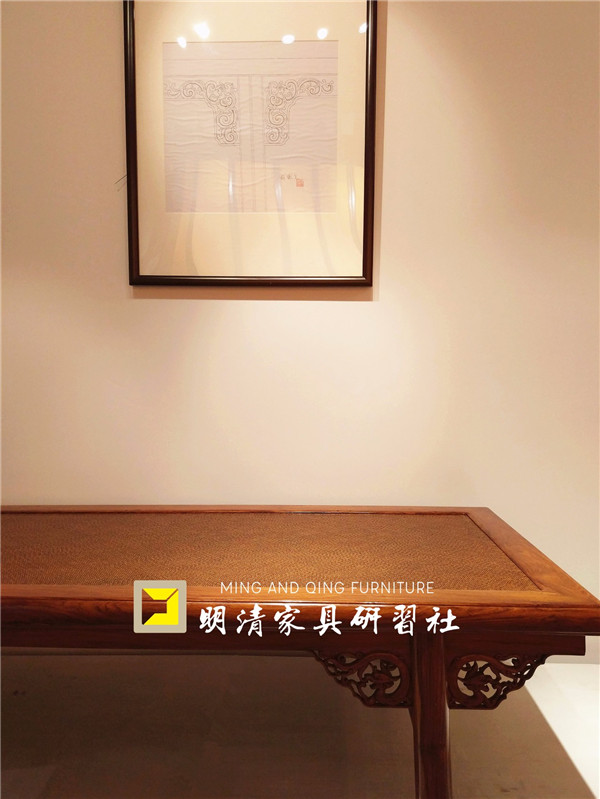

在家具風(fēng)格上,明式家具和藤編最相宜。明式家具柔美雋秀,與藤編工藝相結(jié)合,顯得文雅、秀氣,禪椅、玫瑰椅等家具坐面長(zhǎng)使用藤編的軟屜,素雅的藤編與沉穩(wěn)的木色融合,相映成趣,讓家具平添了幾分意蘊(yùn),藝術(shù)氣息更濃。

藤屜的透氣、舒適、平滑、美觀(guān)是床、榻、椅的最佳選擇,也是中國(guó)傳統(tǒng)家具最重要的原創(chuàng)特色。

考究的家具其藤屜總是又細(xì)又密。我國(guó)南方各省均產(chǎn)藤,但不及馬來(lái)半島及印尼產(chǎn)者。可能藤材很早就是一種進(jìn)口商品。

▲海外回流家具席面

這種工藝多用在凳、椅、床、榻中,好的軟屜又細(xì)又密,紋理豐富多變,壽命在100年以上。人長(zhǎng)時(shí)間坐或躺在軟屜上,因軟屜透氣松軟對(duì)受壓皮膚可以緩解疲勞,對(duì)人體有很大好處,這也是軟屜在明清家具高檔家具中大多采用的原因。

▲線(xiàn)繩軟屜

除了編藤軟屜,還有一種線(xiàn)繩軟屜與藤屜大體相同,但不用棕繩打底。線(xiàn)繩或?yàn)榻z絨擰成,或?yàn)榻z線(xiàn)合股。交杌或交椅的軟屜,有的用棉線(xiàn)或馬鬃擰為繩然后穿織。

— 失傳與新生 —

清末民國(guó),由于這項(xiàng)手藝一度中斷,在很多家具中出現(xiàn)了硬屜鋪現(xiàn)成藤席的現(xiàn)象,這不是一種獨(dú)特的工藝,也沒(méi)有歷史參考價(jià)值。

棕繩后來(lái)也有被尼龍、牛皮條或棉繩代替,但棕繩的作用是不可代替的,尤其是100多年的壽命與一般白木家具壽命可以平齊。

▲櫸木小燈掛椅軟屜背面(藤編不留孔,較細(xì))

▲黃花梨高扶手南官帽椅軟屜正面(藤編,極細(xì))

▲黃花梨高扶手南官帽椅軟屜背面(藤編,極細(xì))

傳世的明及清前期的椅凳,有不少用柴木板作屜心,上敷豬血料加土粉子調(diào)成的稠糊,再粘貼草席一方。草席是用可折疊的所謂臺(tái)灣席裁切而成的。但這些都是近年修理時(shí)才換上去的。

隨著傳統(tǒng)工藝文化的回歸和人們對(duì)歷史的研究利用,棕藤編織已經(jīng)回到了人們的正常生活,這也是與人們生活息息相關(guān)的家具與傳統(tǒng)文化、實(shí)用性與歷史性的回歸結(jié)合。

- END -

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)說(shuō)明出處