|

|

| 明清家具研習(xí)社 |

都在酒里

昨日,某咖啡品牌攜手貴州茅臺推出了“醬香拿鐵”,以其衍生的討論瞬間刷爆各大社交平臺,首日銷售額也突破億元,可謂大獲成功。

這并非茅臺第一次尋求向外拓展,去年,茅臺也與某牛奶品牌攜手推出了茅臺冰淇淋,收獲無數(shù)好評,至今亦是發(fā)展喜人。

傳統(tǒng)名酒與咖啡、冰淇淋的組合,既有使人眼前一亮的新穎,又是對不同風(fēng)味飲食的大膽嘗試,使鼻尖與舌尖都能接收到從未有過的復(fù)雜風(fēng)味。

當(dāng)然,究其根本,它的火爆與中國人深埋于心的“酒情結(jié)”是分不開的。為何“酒”能如此讓人著迷?

明 丁云鵬《漉酒圖》 上海博物館藏

這要先從酒的誕生談起。中國是世界上最早掌握釀酒技術(shù)的國家之一,民間關(guān)于酒發(fā)明者的傳說都有多個版本。

崇拜星辰的人認(rèn)為,天有“酒星”(酒旗星),酒星釀酒,連李白都有一句詩是這么說的——“天若不愛酒,酒星不在天”。

元 《飲中八仙圖·李白》 臺北故宮博物院藏

還有一種比較有趣的說法是“猿猴釀酒”,猿猴撿到熟透的野果然后儲存起來,使其充分發(fā)酵就得到了酒,聯(lián)想到人的起源,這一途徑很可能還真是釀酒的起源。

廣為流傳的釀酒祖師爺是杜康,《說文解字》中的“帚”條文也說:“古者少康初作箕帚、秫酒。”這個“秫”就是高粱,也就是說杜康是高粱酒的創(chuàng)始人。

因為幅員遼闊,誕生地不同,酒的原料、配方、工藝也都會不同。從酒誕生至今,中國傳統(tǒng)名酒多不勝數(shù),即便有些名酒配方已經(jīng)失傳,遺留至今的也已經(jīng)成為一個十分龐大的體系。

清 《瑤池春宴圖》 臺北故宮博物院藏

從外觀來分,有釀造而成的黃酒、蒸餾而成的白酒;從原料來看,除了我們熟知的各種糧食,花果藥材亦可為酒增添風(fēng)味;再具體細(xì)分,僅白酒香型,就有濃香型(五糧液為代表)、清香型(汾酒為代表)、醬香型(茅臺為代表)等等。

酒的命名也是門學(xué)問,以地名命名的居多,譬如貴州茅臺、山西汾酒、陜西西鳳酒(西府鳳翔)。名字里帶“曲”的往往也是以地名命名,“曲”就是酒的發(fā)酵劑。

明 張翀《梅溪仙釀圖》 臺北故宮博物院藏

“二鍋頭”則是以工藝命名,舊時釀造酒用裝冷水的大鍋作為冷卻設(shè)備,以換第二次冷水時流出的酒液味道最為純正,故稱“二鍋頭”。

古代名酒還有一種十分高雅的叫法——以“春”命名,在唐宋時期尤其流行。名酒“劍南春”雖然是康熙時始釀,但前身是唐代古釀“劍南之燒春”,因為出產(chǎn)地四川綿竹在唐代屬劍南道,所以稱之為“劍南春”。

“春”指的是酒的釀成時間,秋冬開工釀造的酒,往往會在來年春天釀成,故名春酒。《詩經(jīng)》中還有言“為此春酒,以介眉壽”,意思是春酒可延年益壽。

瓷瓶中的經(jīng)典器型玉壺春,名字就很可能源于其用途。據(jù)說江州地區(qū)附近有一種名酒叫玉壺春,盛裝這種名酒的酒瓶也有固定的獨特造型,便以此為名。《水滸傳》中就有提到“酒保取過兩樽玉壺春酒,此是江州有名的上色好酒”。

清道光 景德鎮(zhèn)窯紅釉玉壺春瓶 上海博物館藏

在傳統(tǒng)文化中,酒的身影可謂是無處不在的。就連國家祭祀典禮上,酒都是必須陳設(shè)的供品,自古以來都奉行著“百禮之會,無酒不成”的傳統(tǒng)。

青銅時代的酒器系統(tǒng)就已相當(dāng)成熟,儲酒、盛酒、溫酒、飲酒,一應(yīng)俱全。對此,《禮記》中還有明確規(guī)定“宗廟之祭,尊者舉觶,卑者舉角”。酒器與酒,其實就代表著身份與地位。

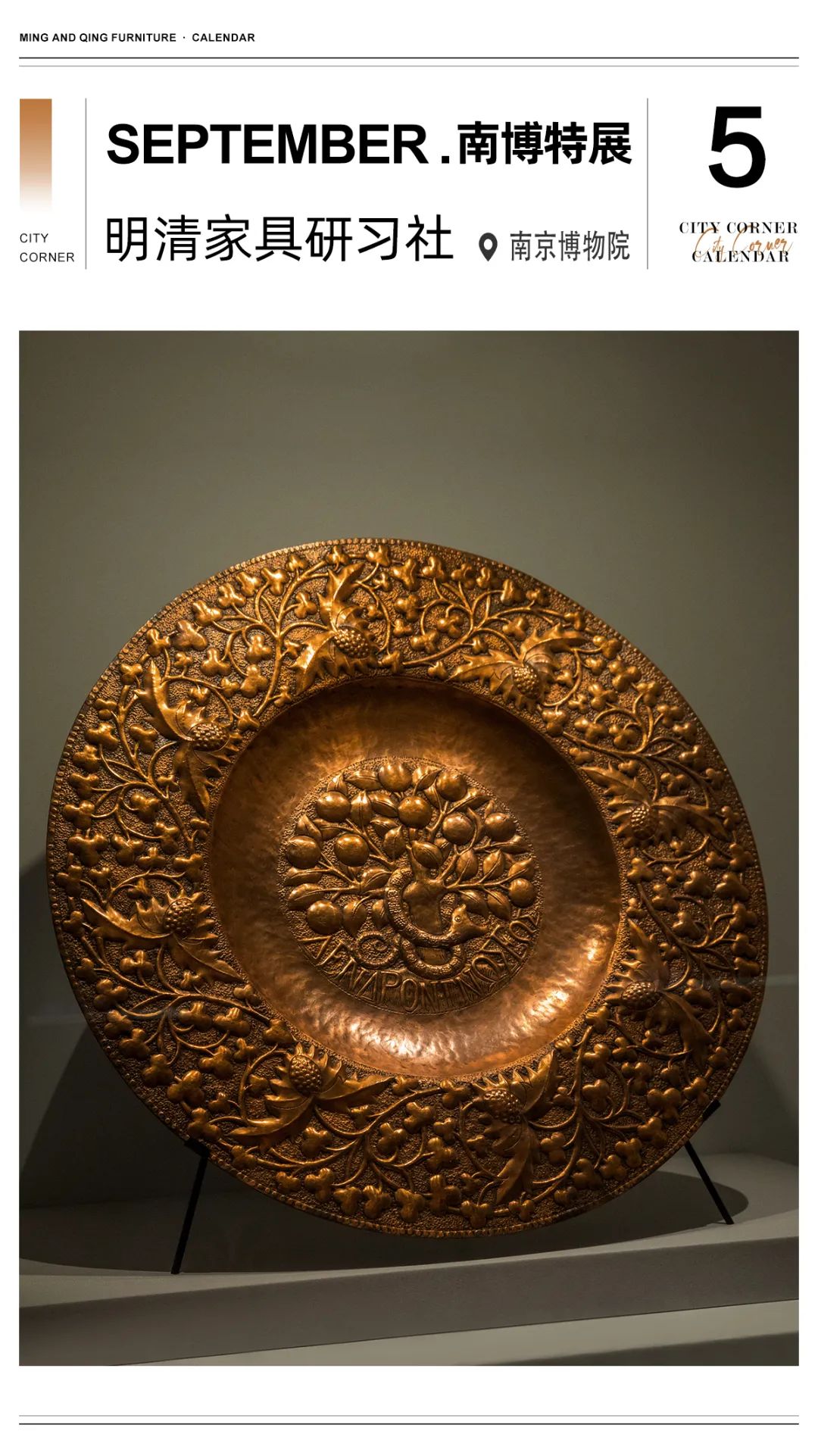

柉禁十三器 美國紐約大都會藝術(shù)博物館藏

嫁娶時“合巹尊前人笑語”,宴飲聚會則“會須一飲三百杯”,送別友人“勸君更盡一杯酒”,開心了來杯“白日放歌須縱酒”,不開心了也來杯“酒入愁腸,化作相思淚”......酒一直伴隨著中國人的喜怒哀樂、悲歡離合,也成為了載著文人墨客才華飛揚的雙翼。

當(dāng)然,過度飲酒也并非益事。紂王只顧飲酒尋歡,誤國誤民,故而周公曾發(fā)布《酒誥》來禁酒。而官渡之戰(zhàn)時袁紹麾下的淳于瓊喝得爛醉如泥,不僅被曹操生擒,看守的糧草也全被燒光,導(dǎo)致己方大敗。

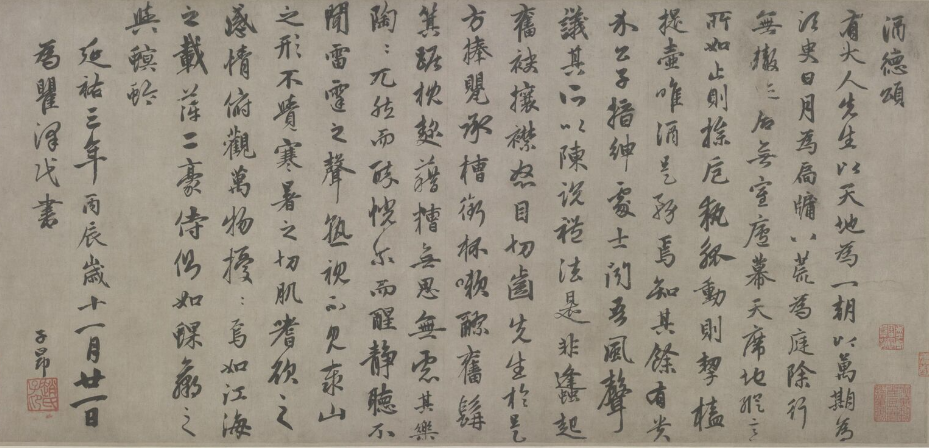

元 趙孟頫《酒德頌》 故宮博物院藏

故而儒家推崇“酒德”以限制飲酒:“飲惟祀”(只有在祭祀時才能飲酒);“無彝酒”(不要經(jīng)常飲酒,平常少飲酒,以節(jié)約糧食,只有在有病時才宜飲酒);“執(zhí)群飲”(禁止民眾聚眾飲酒);“禁沉湎”(禁止飲酒過度)。

但另一方面,“醉”的狀態(tài)使文藝領(lǐng)域的大家們能更自由地表達(dá)自我,張旭“每大醉,呼叫狂走,乃下筆”,李白更是自稱“酒中仙”,據(jù)說吳道子也是“每欲揮毫,必須酣飲”。酒使意識能暫且脫離肉身的限制,抵達(dá)不可抵達(dá)的極樂之境,這也是中國人對酒戀戀不忘無法割舍的一大原因。

明 《五王醉歸圖》 臺北故宮博物院藏

- END -

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請說明出處